工程管理とは?重要視される理由 とキャリアプランについて徹底解説

工程管理は、競合他社との競争激化により求められる品質やコストが厳しくなったことなどから、

近年より重要性が高まっています。

現場にマッチした工程を組み、品質やコストをバランスよくブラッシュアップできる人材になれば、

さらなるキャリアアップも見込めるでしょう。

この記事では、工程管理が重要視される理由やキャリアプランを解説します。

この記事のポイント

工程管理とは

工程管理とは、Quality(品質)・Cost(コスト)・Delivery(納期)のバランスを考慮しつつ

QCDに最適化された工程を組み、現場に落とし込んでいく仕事です。

QCDはいずれも向上させるべき重要なものですが、全てを一律に引き上げることはできません。

例えば、コストを優先させると品質が下がってしまい、

取引先から製品の交換を求められて納期にも間に合わない可能性があります。

逆に品質を優先しすぎるとコストが上がり、製品を作るまでの時間も長くなるため、

納期を守るのが難しくなるでしょう。

工程管理はQCDの優先順位を考え、現場に合う工程を作って品質・コスト・納期を守る役割を担っています。

生産管理との違い

生産管理は、工程管理より広い範囲で製品ができるまでの過程を管理しています。

QCDを守るためには工程だけでは足りず、部品・材料の調達や需要予測、

在庫管理などさまざまな領域に目を配り、全体のバランスを考えながらマネジメントする必要があります。

工程管理・生産管理どちらもQCDを最適化するというゴールは同じですが、

生産管理のほうが業務領域は広いです。

工程管理の目的

工程管理の目的は3つあります。工場が安定した収益を上げるには、

以下3つの目的をバランスよく達成させていくことが大切です。

- 品質の安定化(Quality)

- 生産性向上(Cost)

- 納期を守る(Delivery)

品質の安定化

品質はただ高ければいいというものではなく、いつ生産しても一定の品質を満たす必要があります。

直行率(全ての検査で一発合格した製品の割合)や歩留まり率(生産数における良品の割合)を確認し、

低下している場合は原因究明と改善に努めましょう。

品質改善に取り組む際は、コスト・納期も考慮してできる限り効率的な施策を考えることも必要です。

生産性向上

コストをできる限り抑えるには、生産性の向上も考える必要があります。

同じ時間でより多くの製品を生産するだけでなく、人員を減らして生産量を保つ、不良品を減らすなどの施策も、

生産性の向上に寄与します。

まずは生産工程の中で効率が悪い部分を見つけ、現場の声も反映させつつ工程を効率化していきましょう。

納期を守る

顧客との信頼関係を維持するためには、顧客が求める品質を満たしたうえで納期を守らなければいけません。

納期や歩留まり率・直行率などから逆算して工程表を作成し、納期遅れがないように調整しましょう。

生産中のトラブルも考慮し、納期ギリギリにならないように計画を立てることも大切です。

工程管理が重要視される理由

工程管理は19世紀後半〜20世紀にかけて確立されたマネジメント手法 の一つですが、

現在ではより重要視されています。その理由は3つあります。

- 競合会社との競争の激化

- 活動に対する監視強化

- プロジェクトの複雑化

競合会社との競争の激化

日本の製造業は、国内外の競合他社との激しい競争にさらされています。

技術力と品質で市場を席巻していたはずの日本は、家電製品を中心に他国に追い越され、

すでに市場での優位性を失いつつあります。

今後は品質だけでなく、コスト面で他国に負けない競争力が必要不可欠になるでしょう。

競争激化によって品質だけでなく納期・コストとのバランスも重視されるようになったため、

工程管理は以前より力を入れるべき領域になっています。

活動に対する監視強化

顧客・株主による監視が以前より厳しくなり、企業活動の中で不適切なものは

SNSやネットで取り上げられやすくなっています。

このような監視社会では、パワハラなどのハラスメント問題はもちろん、

従業員に対する不当な長時間労働や劣悪な環境は、以前と比べて叩かれやすくなります。

第三者から批判を受けないためにも、客観的に見て大衆が納得できる生産現場を構築していくことが

より一層求められているといえるでしょう。

このような環境を整備するために、工程管理は以前よりも重要性を増しています。

プロジェクトの複雑化

競争の激化や監視強化に伴い、プロジェクトそのものが複雑化しています。

品質・コスト・納期だけでなく、職場環境や従業員の労働時間などにも気を配る必要があります。

工程管理が考慮すべき項目が増え、以前よりも責任が重くなっているといえるでしょう。

工程管理の基本的な手順

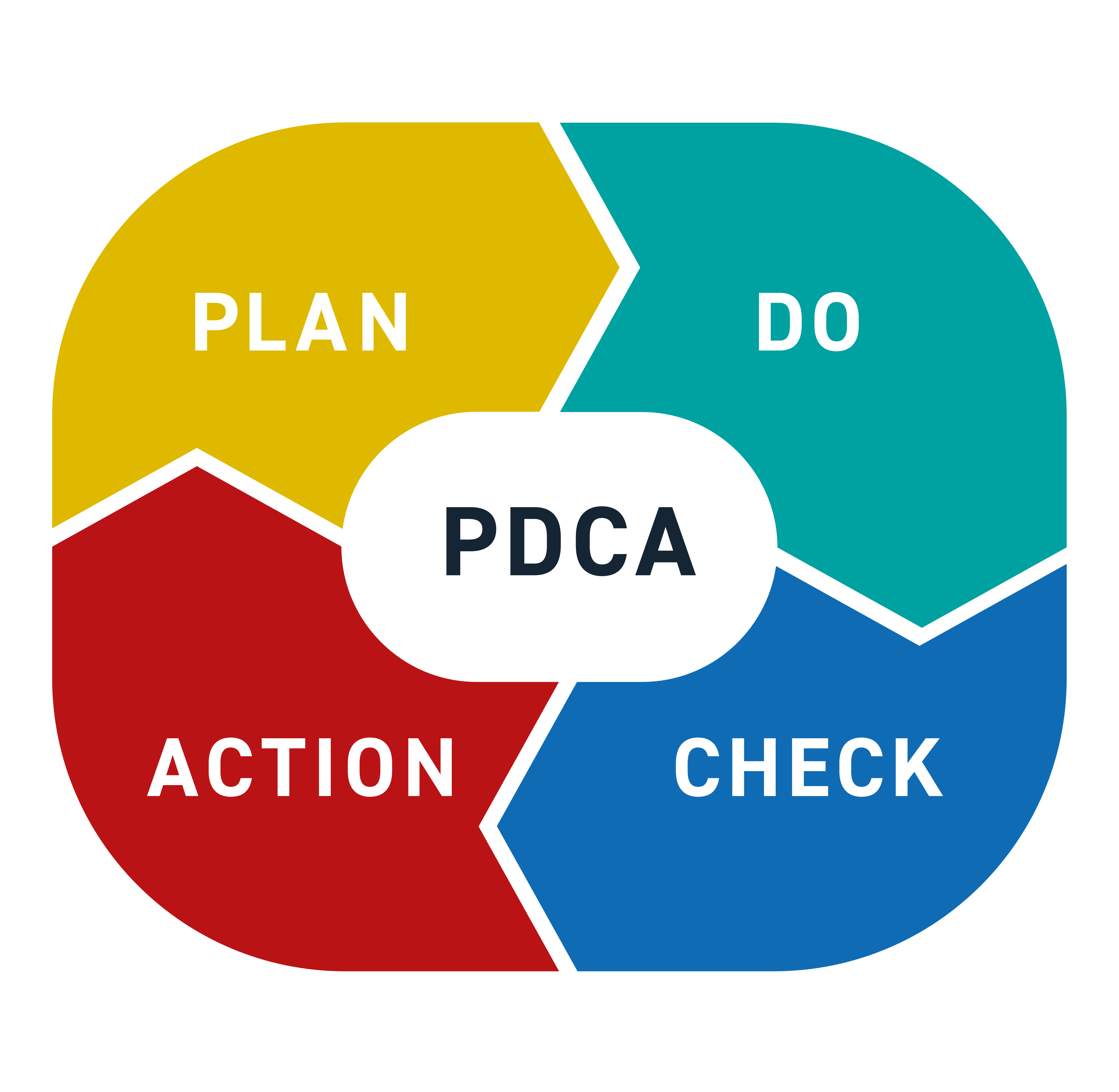

工程管理は、計画(Plan)・実行(Do)・評価(Check)・改善(Action)の

PDCAサイクルに則って管理していくのが一般的な手順です。

最初から理想的な工程を作るのは難しいため、実行と改善を繰り返すことで

より良いものにブラッシュアップしていきましょう。

PDCAサイクル

PDCAサイクルとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の頭文字をとった言葉です。

工程管理に限らず、ビジネスではよく使われるマネジメント手法です。

- Plan:工程計画を立てる

- Do:工程計画に従い製品を制作する

- Check:工程内容を評価する

- Action:評価内容から改善策を考えて実施する

PDCAでは工程計画を立てて実行し、不良品の有無などの評価やそれに基づく改善策を考え、

改善策を次の計画に盛り込んでいきます。

日本は1950年代に、品質管理の父といわれるW・エドワーズ・デミングからPDCAを学び、

他国に先がけてPDCAサイクルを生産現場に取り入れました。

「メイドインジャパン」が高品質の代名詞になったのは、このような地道な努力のおかげといえます。

PDCAサイクルを繰り返すことで生産効率が上がり、直行率や歩留まり率の向上にもつながるでしょう。

工程管理を効率化する方法とは

工程管理を効率化する主な方法は、以下の3つが挙げられます。

- ガントチャートやバーチャートの活用

- 「見える化」を徹底する

- 工程管理システムの導入

現状を可視化することで改善策が明確になり、効率よく生産性を向上させることができます。

ガントチャートやバーチャートの活用

ガントチャートやバーチャートを活用すると工程全体を二つの表で一覧でき、管理しやすくなります。

どちらも縦軸に作業項目が入っており、ガントチャートは横軸に進捗率、

バーチャートは横軸に日時を記載した表です。

ガントチャートで作業の進捗状況が把握でき、バーチャートで各工程の必要日数を確認できます。

管理者だけでなく従業員も一目で見れば状況がわかるので、現場との情報共有にも役立ちます。

「見える化」を徹底する

効率的な工程管理は従業員の協力が不可欠であるため、見える化(可視化)を徹底する必要があります。

見える化の具体例として、 が挙げられます。

かんばん方式は、必要なものだけを停滞なく生産するために、仕入先も巻き込んで取り入れられた管理手法です。

部品箱にはそれぞれ「かんばん(カード)」が取り付けられており、

いつ、どこで、何が、どれだけ使われたかが記載されています。

組み立て工場で部品を使ったらかんばんを外し、定期的にかんばんを部品工場へ届けます。

部品工場ではかんばんに書かれた数の部品だけを作るので、部品の過剰生産や余計な在庫が発生しません。

このように、見える化を徹底するには、工程管理にとどまらない生産工程全体に目を配る必要があります。

生産管理者など、他の管理者とも協力しながら工程を可視化していきましょう。

工程管理システムの導入

工程管理を効率化するなら、工程管理システムの導入も検討しましょう。

工程管理システムとは、製造業などの工程における管理業務を支援するITシステムです。

工程の設計・進捗管理・コスト管理を行う際にExcelのような表計算ソフトで作成する必要がなく、

システムで一括管理できるため、管理者の負担を軽減できます。

工程に関するデータがシステム内に蓄積され、

人事異動で管理者が変わった際の引き継ぎも容易になります。

工程管理の効率化に役立つツール

工程管理の効率化に役立つ主なツールは、Excelまたは工程管理システムです。

Excelは誰でも操作できる便利で簡単なツールですが、入力や集計はある程度人の手で行う必要があります。

関数やマクロは人によって習熟度に個人差があり、誰もが思い通りのグラフ・図を作れるわけではありません。

Excelでの工程管理は属人化しやすく、異動時の情報共有や継承が困難になりがちです。

高度で画一的な管理をしたいなら、Excelよりも工程管理システムのほうが適しています。

PMBOK(プロジェクトマネジメントの知識体系)に準拠しており、社内で共通のシステムを整備し、

操作方法を共有すれば属人化も防げます。

ただし、システムの導入や社内共有にはコストがかかるだけでなく、

管理者が使いこなせないまま現場に導入されれば、工程管理に支障をきたす可能性もあるでしょう。

工程管理のツールについて見直す場合は、コストや現場の状況も考慮する必要があります。

工程管理から築くキャリアプラン

工程管理は現場に近い管理者であり、知識だけでなく経験がものをいう仕事であるため、

さまざまなキャリアアップが見込めます。

例えば、うまく工程管理ができない企業向けに「オペレーションマネージャー」として

現場のコンサルティング業務に従事することもできます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)に精通した工程管理になれば、

年収の高い企業への転職もしやすくなるでしょう。

まとめ

ここまで記事を読んでくださりありがとうございます。

この記事を通じて、工程管理の仕事内容について理解が深まりましたら何よりです。

工程管理に興味がある方は、ぜひ参考にして、新しいキャリアに挑戦してみてください。

ジャパンクリエイトでは資格取得の支援から就業先の紹介まで行っておりますので、

お気軽にご相談ください。

深堀解説シリーズとは

テーマの解説だけではなく、その背景や関連することをまとめて要約し、

読み応えのある記事を提供して参ります。